最近の記事

TOPIC

更生支援事業団参与 山本孝志

1 「志援」立ち上げの想い

刑務官として勤務していた頃から感じていたのは、「受刑者の社会復帰を目指すなら、刑務所の運営は社会とつながり、社会に理解されるものであるべきだ」という思いでした。

実際には「社会に理解された施設運営」「社会との融和」といった施設運営方針や重点目標が掲げられていましたが、現実の刑務所は塀に囲まれ、秘密のベールに包まれた存在。社会の人々にとっては「近寄りがたい場所」という印象を抱いていた方が少なくなかったという印象でした。

その閉ざされた雰囲気を揺さぶったのが、東日本大震災のときでした。矯正当局が被災地で支援活動を展開したのです。塀の中にとどまるのが当たり前だった刑務官が、社会の前に出て役割を果たした――その出来事に、多くの職員が強い衝撃を受けました。

私の周囲でも「矯正がこんな活動をするのか」「自分も機会があれば参加してみたい」と熱を帯びた声が上がっていたのを今でもはっきり覚えています。

その頃から、転勤の先々で被災地のボランティアに出向く職員に出会うようになりました。そうした仲間が普段以上にいきいきと仕事に向き合っている姿を見て、改めて「刑務官の力は社会でも必ず役立つ」と確信しました。

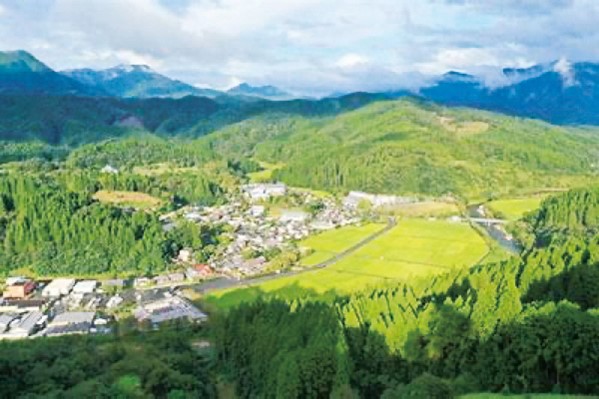

そして3年前、台風14号で孤立した椎葉村の酪農家を救うために、熊本・鹿児島・宮崎の刑務官や技官が協力して牛の餌を運び込みました。仲間が力を合わせれば大きな支援活動ができる――その実感が「志援」立ち上げのきっかけになったのです。

2 活動を通じて得た実感

志援の活動は、地域社会からとても高い評価を受けています。刑務官の力強さや訓練で培った技術は、被災者を励まし、一般のボランティアでは難しい作業を成し遂げる力にもなっています。活動に参加する職員自身も「施設内業務だけでは気づけなかった自分の力」に出会い、自信を取り戻しています。

志援の方針の一つに「無理をしない」というのがありますが、無理をせず涼しい顔で困難な作業を熟したいという想いを抱いているため、メンバーは日頃から体を鍛え、技術や知識を磨き、十分な備えをして活動に挑みます。この姿勢は、日常の職場でも大いに役立っています。

また、仲間と一緒に困難を乗り越える経験は、職場の絆を深め、前向きな気持ちを生み出しています。

3 意義と展望

志援の活動は、刑務官に「自分たちの力」や「社会の中での役割」を再認識させるだけでなく、社会が刑務所を理解するきっかけにもなっています。

熊本刑務所や京都刑務所の例は、その象徴です。かつて地域から「移転」を求められていた両施設は、地域と関わる活動を重ねた結果、今では信頼され、頼りにされる存在となりました。熊本地震で熊本刑務所は被災者を受け入れましたし、京都刑務所は住民参加型の総合防災訓練を毎年行っています。そして、そうした職員たちが中心となって志援を立ち上げたのです。

現在は矯正局の特別機動警備隊のメンバーも加わり、活動はさらに広がりを見せています。これは単なるボランティア活動にとどまらず、職員の成長や施設運営の改善、そして社会からの信頼獲得につながる取り組みです。

これから想定される南海トラフ地震や、毎年のように発生する豪雨災害に備える意味でも、志援の存在は全国に広がる必要があると確信しています。

4 締めのことば

刑務官一人ひとりが、自分の力を信じ、社会のために立ち上がる。そこには大きな成長と誇りがあります。

東日本大震災時に矯正が被災者に手を差し伸べることの大切さを示していただいた矯正局、現在の志援を支えてくださる更生支援事業団、そしてボランティアへの参加を快く認めてくれる施設長や仲間に心から感謝しながら、この活動をさらに全国へと広げていきたいと思います。